Les dispositifs de capture de l’attention ouvrent des voies nouvelles, mais laissent aussi toujours un sentiment d’insatisfaction. Grâce aux lunettes qui permettent de suivre le regard, nous pouvons resserrer notre analyse sur le rôle des annotations en allant capturer ses traces dans les gestes attentionnels de la lecture. Pour autant, dans le processus cognitif à l’oeuvre lorsque nous annotons ou lorsque nous lisons des annotations se cache probablement encore un « entre-deux » que nos appareils de mesure ne peuvent pas mesurer. Le moment crucial n’est-il pas celui où nous interrompons notre lecture en levant, ne serait-ce que pour quelques instants, les yeux de la page pour marquer une courte pause ? Intuitivement, c’est dans cette interruption du flux sensorimoteur que nous cessons de « lire » pour commencer à « lier ». Les mots juste lus en évoquent d’autres. Les images s’associent. Nous nous rappelons un souvenir ou nous tentons d’imaginer une scène.

Les dispositifs de capture de l’attention ouvrent des voies nouvelles, mais laissent aussi toujours un sentiment d’insatisfaction. Grâce aux lunettes qui permettent de suivre le regard, nous pouvons resserrer notre analyse sur le rôle des annotations en allant capturer ses traces dans les gestes attentionnels de la lecture. Pour autant, dans le processus cognitif à l’oeuvre lorsque nous annotons ou lorsque nous lisons des annotations se cache probablement encore un « entre-deux » que nos appareils de mesure ne peuvent pas mesurer. Le moment crucial n’est-il pas celui où nous interrompons notre lecture en levant, ne serait-ce que pour quelques instants, les yeux de la page pour marquer une courte pause ? Intuitivement, c’est dans cette interruption du flux sensorimoteur que nous cessons de « lire » pour commencer à « lier ». Les mots juste lus en évoquent d’autres. Les images s’associent. Nous nous rappelons un souvenir ou nous tentons d’imaginer une scène.

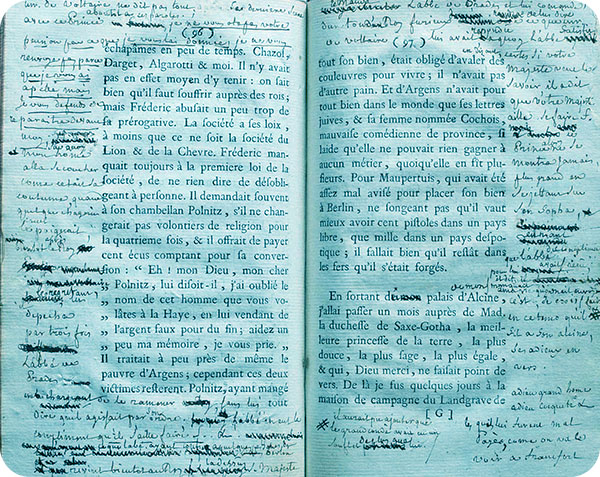

L’espace d’un instant, nous ne sommes plus dans le texte, nous sommes « au-dessus ». Il n’est pas impossible qu’un des plaisirs premiers de la lecture se situe dans cet entre-deux, dans ce moment indécis où nous hésitons à revenir dans le flux ou à prolonger encore quelques instants la rêverie ou les réflexions qu’il a provoquées. C’est à ce moment précis que certains d’entre nous ressentent l’impérieux besoin de surligner, d’annoter, de commenter, peut-être pour garder trace de cet état que nous savons éphémère. Nous pressentons que de revenir dans le texte pourrait partiellement nous faire oublier, comme le réveil chasse le rêve de la nuit.

C’est aussi probablement dans cet état de suspension que nous revenons quand nous relisons une ancienne annotation ou un commentaire écrit par un autre. La note ne nous conduit pas immédiatement à nous replonger dans le flux de la lecture, elle nous place au contraire de nouveau dans cet « entre-deux ». Inversement, en l’absence de notes pour nous arrêter, il nous arrive de lire machinalement, pris par la mécanique du texte. Nos yeux entrent dans une routine de lecture. Nous pouvons lire, comme nous marchons, sans y penser. Il nous faut la note, comme l’imprévu au coin d’une rue, pour nous remettre en contexte.

Ainsi, le cercle vertueux de l’annotation pourrait s’expliquer par un processus unique — cet état de suspension — à l’oeuvre à la fois avant quand nous annotons et quand nous lisons une annotation. Ce moment où nous cessons de lire pour lier est d’ailleurs peut-être là où les multiples activités maladroitement regroupées sous le terme de « lecture » se rejoignent.

Quand nous lisons un roman, un magazine ou un dictionnaire, nos yeux effectuent des danses très différentes, mais quand nous levons les yeux de la page nous retrouvons cet « entre-deux » commun à toutes les lectures.

Le cercle vertueux de l’annotation

Frédéric Kaplan

Citations

Citations Définitions

Définitions Innovation

Innovation La pars totalis

La pars totalis